Lucas ya sabía la respuesta de memoria.

—Sí —dijo, como le había enseñado su madre—: si te preguntan si Norman está vacunado, tú dices que sí y punto.

Solo entonces el muchacho aflojó la correa de Nala y la dejó acercarse. La perrita movía la cola como si fueran viejos amigos; Norman también, olfateando sin apuro, husmeo de presentación.

—¿Cómo se llama tu perrito? —preguntó la chica, pinta de universitaria como su enamorado.

—Norman —dijo Lucas—. ¿Y su perrito?

—Es perrita, se llama Nala.

No le preguntó por la raza. Ya estaba claro que Norman era “chusquito” —mestizo, de esos que parecen llevar un poco de todas las sangres—, pero igual le acarició la cabeza.

A Lucas le gustaba que lo tocaran así. Bueno… que tocaran a Norman. Porque a él casi nunca le preguntaban el nombre. “Niño, ¿cómo se llama tu perro?” o “Qué bonito tu perro, niño.” A Norman sí, siempre. A Lucas… casi nunca.

—¿Me compran chicles? —soltó antes de que los jóvenes se marcharan.

El muchacho le dio una moneda de dos soles y movió la mano como quien dice “quédatelo, no hace falta”.

—Gracias —respondió Lucas, sonriendo y cargando a Norman. El perro soltó un ladrido breve, un “chau” canino para Nala.

Carmen, a media cuadra, lo veía. Siempre lo miraba, aunque él no lo notara. No podía evitar esa punzada: su hijo vendiendo golosinas en la calle. Pero… ¿y si lo dejaba otra vez con la vecina? Ni pensarlo. Ya no confiaba. Y además, la gente abría más la mano cuando veían a Lucas con Norman que cuando la veían a ella sola. La fórmula funcionaba.

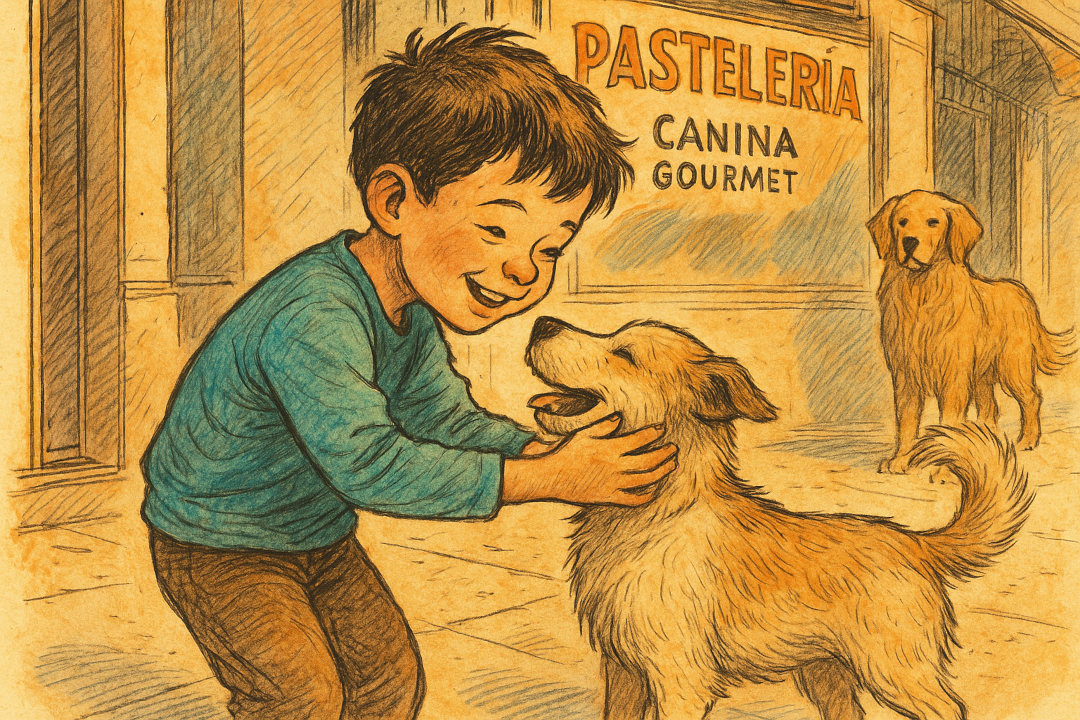

Lucas no pensaba en fórmulas. Pensaba que Norman era rápido, que si le soltara la correa… seguro ganaba carreras contra cualquiera. Y que vender chicles ahí, en la puerta de la pastelería para perros, era mucho mejor que aguantar a los hijos de la vecina.

A su lado, el cartel anunciaba en letras doradas: Pastelería Canina Gourmet. Adentro olía a pan dulce y a carne cocida, mezcla rara que le cosquilleaba la nariz. Afuera, el aire de Cayma traía polvo fino y el ruido de la avenida: bocinas, motores, un claxon insistente que parecía gritar “apúrense” a todos.

Norman movió la cola. Lucas le rascó la oreja, sintiendo el pelaje áspero bajo los dedos.

—Ya vendimos, Normi —susurró.

Carmen, más allá, se acomodó la gorra contra el sol. Ese calor que caía de golpe, como si la ciudad fuera un sartén, le arrancaba gotas de sudor que bajaban lento por su labio superior. Y sin embargo, quedarse en esa esquina era mejor que Lima. Lima la había dejado marcada.

Por un breve instante recordó aquella casa capitalina con el olor a suavizante caro, el mármol frío bajo los pies… Doña Lorena con la mano levantada y los ojos afilados. Carmen apenas tenía dieciséis y no había terminado la secundaria. No supo defenderse, ni encontrar las palabras para decir que ella no tenía culpa, que se habían metido en su cocina y en su vida. Recibió el golpe, y no le quedó más que echarse a llorar.

“Recoge tus cosas y lárgate.” La puerta se había cerrado detrás de ella como una muralla.

Un claxon largo la trajo de vuelta al presente. Verde otra vez. Regresó a la vereda, guardando las monedas. Lucas la miraba desde su esquina con esa sonrisa que tenía algo de orgullo.

Qué sabrá él…, y que sepa algún día, pero sólo él. A todos los demás les seguiría diciendo que era viuda.

Recordó su llegada a Arequipa: el bus viejo soltando humo, la ciudad enorme, como si cada ventana fuera un ojo y todos la miraran a la vez. Una foto arrugada de su madre en la mano, los pies hinchados de caminar buscando en barrios que olían a guiso de cebolla y gas de cocina.

Y aquella mañana en que entró a la catedral, silencio fresco, piedra sillar que parecía respirar. El guía hablaba a un grupo de limeños, contando la historia de un muchacho humilde que se llamaba Lucas Poblete y que había construido la catedral. Humilde y grande —dijo el guía—, y ahí mismo, entre bancos de madera y luz filtrada por vitrales, Carmen decidió que su hijo se llamaría Lucas.

El silbido de un policía la devolvió al sol. Un auto se había quedado parado en medio del cruce y un taxista le gritaba insultos. Carmen resopló y se ajustó la gorra. A Lucas le había puesto ese nombre con una ilusión: que, aunque naciera pobre, sería grande algún día.

La noche caía rápido en agosto. El aire se enfriaba como si alguien hubiera abierto una puerta invisible hacia los nevados. Carmen y Lucas llegaban a casa con las bolsas arrugadas de caramelos vacías y un olor pegado en la ropa: mezcla de gasolina, pan dulce y polvo de la avenida.

Norman bebía agua ruidosamente, chapoteando con la lengua. Lucas lo miraba como si fuera un campeón.

—Mamita, el que parece leoncito es “Chou Chou” —dijo, tirándose de espaldas sobre el colchón.

—¿Uno pelucón que ha entrado hoy?

—No, no. Ese era un Samoyedo. Ese es grande. Su dueño es un gringo.

—¿Y cómo sabes que es gringo, pues?

—Porque me ha preguntado: “¿Cómo te llamas?”, pero con voz de gringo.

—¿Y cómo es la voz de gringo?

—Como en la tele, pues. ¡Ay, Carmen! No me entiendes.

Carmen se rió. “Esta criatura…” Pensó en corregirle lo de llamarla Carmen, pero lo dejó pasar.

—¿Qué más te ha dicho?

—Le dije: “Me llamo Lucas” y el gringo dijo: “¿Estamos locos, Lucas?”. Me he reído, era chistoso.

Carmen dejó de sonreír. Siempre le repetía lo mismo: por más que alguien te caiga bien, nunca te vas con él o con ella. También había mujeres roba-niños. Lucas ya lo sabía, pero igual la miraba con cara de “ya, mamita, otra vez con eso”.

Se echaron a dormir: madre e hijo abrazados, Norman acurrucado a los pies, caliente como una botella de agua. Carmen miró el techo. A veces recordaba a Colque y Willka, sus perros de niña en Huanoquite: grandes, marrones, libres. No como los perros de ciudad, siempre con correa, vacunados, bañados con champús que olían más caro que cualquier perfume que ella hubiera usado.

Hacía poco una vecina le contó que habían abierto una piscina para perros. Otra que había trabajado cortándoles las uñas. Y una más que paseaba perros a veinte soles la hora. Carmen, que apenas sacaba eso en una mañana, pensaba que todo eso era parte del “progreso” de las grandes ciudades. Progreso para ellos, murmuraba por dentro, sin ganas de que nadie la oyera.

Esa noche, apenas se hubo dormido, la arrastró uno de esos sueños que la dejaban sudando. Doña Lorena, su expatrona, la agarraba de las trenzas en plena avenida, gritándole que cómo se había atrevido a ponerle el nombre de su hijo a un perro. La bofetada ardía igual que hacía años. Carmen se despertó agitada, miró a Lucas dormido y pensó: Algún día le contaré. Sólo a él.

El niño con el perro blanco salió de la pastelería como si portara un tesoro. El peluche vivía, respiraba y movía la cola, y Lucas no pudo contenerse.

—Hola. ¿Qué raza es tu perro?

—Es un Pomerania. Va a cumplir un año —respondió el otro, orgulloso.

El perro olió a Norman y ambos se saludaron con ladridos cortos, como codazos entre amigos.

—Está bonito. ¿Cómo se llama? —preguntó Lucas.

—Se llama Lucas —dijo el niño.

Lucas rió, nervioso. Acarició al perro que llevaba su nombre. Pelaje tan suave que los dedos se hundían sin resistencia.

—El mío es chusquito, pero es el más rápido.

—Lucas también es rápido, puede ganarle al tuyo.

—¿Y si jugamos a una carrera?

“A la una, a las dos, a las tres… ¡fuera!”

Soltaron a los perros. Norman dio un paso y se quedó quieto, como pensando. El Pomerania, en cambio, salió disparado… hacia la pista.

—¡Luuuucas! —gritó su dueño.

Lucas, el niño, corrió. Lo atrapó justo antes de que un motociclista doblara la esquina sin frenar. Un golpe seco, un destello de ruido, y los dos salieron despedidos.

Un chillido agudo, no se sabía si de perro o de niño, se mezcló con gritos y pasos. Lucas, el pequeño, yacía inmóvil en la acera. El Pomerania pataleaba en brazos de su dueño, chillando con una pata torcida. Norman ladraba sin parar.

Carmen llegó corriendo, la respiración cortada como si hubiera tragado aire helado. Se arrodilló junto a su hijo.

—¡Ayúdenme, por favor!

—No le levante la cabeza —dijo alguien.

—Ya han llamado a una ambulancia —aseguró otra voz.

El círculo de curiosos creció. El sol seguía pegando con fuerza, pero el aire se había enfriado alrededor. A lo lejos, una sirena.

—¡Hagan espacio para que estacionen! —ordenó alguien.

Se abrió paso una ambulancia blanca con letras azules: Emergencias Veterinarias. Se llevaron al otro Lucas, al Pomerania, envuelto en una manta, sin quejarse ya.

—No se preocupe, señora —le dijo un hombre de saco y corbata, posando una mano en su hombro—. Ya debe estar por llegar la otra ambulancia.

Carmen no lo miró. Siguió agachada, con la mano de su hijo tibia dentro de la suya.